|

|

* Home |

* Scrivi |

|

Prima Guerra Mondiale24 maggio 1915 - 4 novembre 1918“Le verità taciute”

**********************

(le foto indicate con i numeri da 1 a 22 si trovano in calce al testo) Da Caporetto, al Piave e a Vittorio Veneto

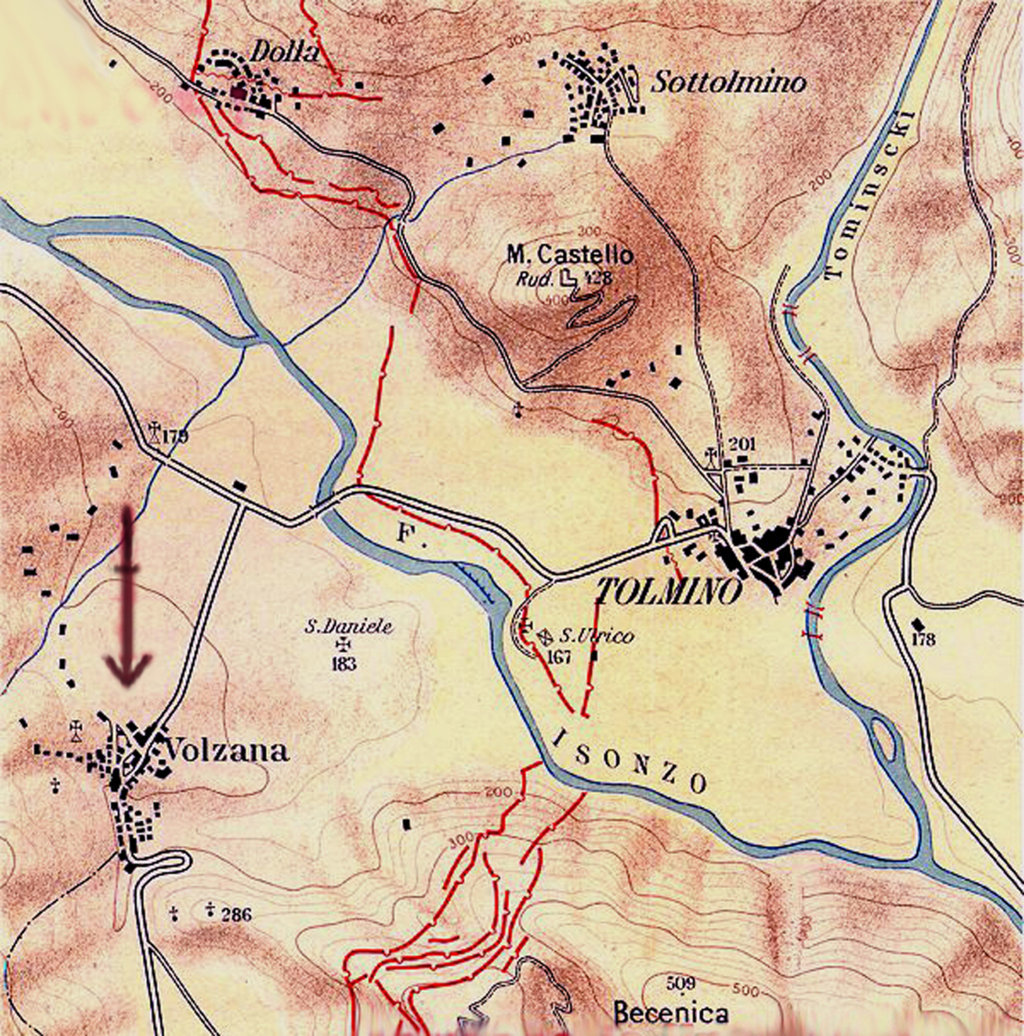

Per rendersi conto dei motivi che determinarono la disfatta di Caporetto (24 ottobre 1917) occorre fare riferimento ai protagonisti di quella disastrosa vicenda. Le responsabilità dell'accaduto vanno in gran parte attribuite, prima d'ogni altra considerazione, alla mediocrità e alle beghe di potere e di carriera che diffusamente regnavano in seno al Comando Supremo. Le Grandi Unità di prima linea, invece, ove si escluda la particolare situazione di comando del XXVII Corpo d'Armata, in mano al discusso Gen.le Pietro Badoglio, erano quasi tutte agli ordini di validi e determinati Capi. In tale contesto, la figura del Gen.le Luigi Capello - foto 3 - (prima comandante del VI C.d’A. e poi della 2a Armata) fa nota a se. Pagò abbastanza care le responsabilità a lui attribuite in sede d'inchiesta governativa e parlamentare ma, a distanza di tempo e in base alla documentazione successivamente venuta alla luce, è oggi abbastanza chiaro il perché le colpe principali non fossero a lui ascrivibili. Riccardo Posani (“La Grande Guerra” – SADEA SANSONI Editori - 1968 - vol.II° - pag..740) dice di lui che “l’abilità del Capello suscitava ammirazione e gelosie, quanto il suo carattere antipatie feroci o affetti ciechi". Nessuno può disconoscere, oggi, che se si fosse dato ascolto ai suoi suggerimenti, frutto di quella “particolare genialità nell’arte della guerra” riconosciutagli anche dagli avversari (fra cui il tedesco Maresciallo Hindenburg e l’austriaco Gen.le Conrand che, a sue spese, aveva dovuto costatarne la capacità nel corso della “sesta battaglia dell’Isonzo”), la tragedia di Caporetto avrebbe potuto essere evitata. Il Gen.le Capello, infatti, avuto sentore dei preparativi avversari, aveva proposto, già in settembre, di lanciare “una offensiva preventiva” per scompaginare il nemico mentre era ancora in fase di preparazione logistica. Il piano subito elaborato venne approvato ma non ebbe attuazione per le sopravvenute diverse valutazioni del Comando Supremo del Gen.le Luigi Cadorna - foto 1 - il quale, in data 20 ottobre (appena quattro giorni prima dell’attacco nemico), decise di revocare l’ordine d'attacco e dispose che la 2a Armata del Gen.le Capello assumesse uno schieramento “esclusivamente difensivo”. Il ritardo nell’esecuzione di quest'ultimo perentorio ordine divenne poi il principale “capo di accusa” a carico del Gen.le Capello e la Commissione d’inchiesta, per considerazioni più politiche che tecniche, non ritenne di tenere conto di quanto difficile fosse, in appena tre giorni, modificare l’assetto di un mastodontico apparato cui facevano capo una ventina di divisioni raggruppate in tre Corpi d'Armata e con un organico di circa 600 mila uomini. Il voltafaccia di Cadorna era maturato a fronte di talune infondate informazioni che lo portarono a convincersi che “gli austro - tedeschi non avessero alcuna intenzione di attaccare sul Tolmino e che comunque non fossero in grado, per motivi logistici, di farlo prima del marzo successivo”. Vedi caso, erano gli stessi “motivi logistici” che poi non sarebbero stati ammessi a discolpa di Capello. Il Gen. Capello, parecchio a torto, era definito dai suoi colleghi un “offensivista” e tale definizione non aveva certo un senso elogiativo. L'errata interpretazione scaturiva dal fatto che lui fosse, quasi in solitudine, un convinto assertore di concetti operativi moderni e dinamici, parecchio diversi dalle decrepite concezioni della guerra di posizione. Il suo fondamentale principio era quello di “difendersi attaccando e attaccare per primi, con azioni di ampio respiro, … per impedire che il nemico possa farlo a sua volta”. Tali innovativi canoni di strategia militare disturbavano i “soloni” dell’Alto Comando più che altro dediti a privilegiare lo schema dei continui attacchi frontali, pur se determinavano la perdita di migliaia di uomini. Quegli inutili massacri, peraltro, non trovavano giustificazione nei limitati vantaggi territoriali che il più delle volte erano solo “aggiustamenti di fronte”. Nel gergo della truppa, conseguentemente a tale stato di cose, s'erano diffuse patogene convinzioni quali quelle di essere “uomini mandati al macello”, “carne da cannone” “schiavi con le stellette”. Termini il cui tragico significato rimbombava nelle trincee ed esprimeva sdegno e riprovazione nei riguardi degli Alti Comandi che, con assoluta indifferenza, seguitavano a sfornare “ordini d’operazione” per l’assalto all’arma bianca. ll pubblicista Franco Valombra, nella sapiente inchiesta “L’ottobre in cui tremò l’Italia”, apparsa nel 1967 -cinquantenario di Caporetto- per i tipi di un noto settimanale, ha scritto : -“I soldati di prima linea dovevano obbedire, combattere e morire senza discutere….” . L’ecatombe di soldati, sottufficiali e ufficiali (questi ultimi "avevano l'obbligo" di precedere i reparti) sta a dimostrare quanto scarso rispetto s’avesse, in alto loco, per la vita umana. A lungo andare non poteva non determinarsi il pernicioso crollo del morale della truppa ma, nonostante le pesanti critiche avanzate da molti organi di stampa, oltre che da alcuni membri del Parlamento, l’atteggiamento del Comando Supremo non mutò. Alla pari di molti colleghi di altre Nazioni (a ben ragione definiti “macellai”), il Gen.le Cadorna continuava ad essere sprezzantemente convinto che il destino dei soldati di prima linea fosse quello d'andare incontro al piombo nemico. Lo scrisse in un suo libro. - foto 5 - Il Comando Supremo, pensando di porre rimedio al dilagante fenomeno dell'insubordinazione e, in taluni casi, dell'ammutinamento, fece ricorso, con criminale cinismo, alla prassi di “passare per le armi”, a fronte di sommari processi, interi reparti (le cosiddette “decimazioni”). ------------------- Nel ricostruire il quadro degli avvenimenti che portarono al disastro di Caporetto, ci si accorge che quanto avvenne è in gran parte connesso con l'inqualificabile comportamento del neo Gen.le di Corpo d’Armata Pietro Badoglio - foto 4 -. Egli, appena un anno prima portava sulle spalline solo i gradi di “colonnello”, mentre nell’ottobre del 1917, in virtù di tre avanzamenti acquisiti per chissà quali misteriose alchimie adoperate in alto loco, era stato posto al comando del XXVII Corpo d’Armata, schierato sul Tolmino e che aveva alla sua sinistra, nella zona di Plezzo, il IV C.d.A. del Gen. le Cavaciocchi e alla destra il XXIV del Gen.le Caviglia - foto 19 -. La dettagliata descrizione riportata nel 4° volume (tomo 3°) de “L’Esercito Italiano nella Grande Guerra” (edita nel 1967 dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore, dopo ben cinquant’anni dal disastro di Caporetto), chiarisce che il primo cedimento avvenne nel tratto di fronte affidato alla 50a divisione del IV C.d.A., tra Plezzo e Caporetto ma che tale “falla nello schieramento difensivo” venne ritenuta, al momento, “non grave” e del tutto “controllabile”. Si legge ancora, però, che “la situazione assunse .... i connotati di un vero disastro” quando, nelle prime ore del pomeriggio, alcuni reparti dello “Alpen Korps” germanico (facente parte della 14° Armata del Gen.le Von Below) sfondarono il fronte nel settore tenuto dalla 19a Divisione del XXVII Corpo del Gen.le Badoglio, fra la Conca di Tolmino, Costa Raunza e Costa Duole, dilagando lungo le due strade che, fiancheggiando l’Isonzo, conducevano a Caporetto. In quest’ultimo settore, peraltro, contrariamente a quanto accadde in altre zone, non ci fu una “difesa efficace” e tanto meno alcun tentativo di contrattacco. Era accaduto che i Comandanti dei reparti di prima linea, nelle ore cruciali dell'attacco nemico, rimasero del tutto privi di adeguate direttive da parte del Comando di C.d’A., a prescindere dal determinante fatto dell’ “inspiegabile e assoluto silenzio” delle artiglierie. Il mancato impiego della Brigata “Napoli” (assegnata in riserva al XXVII Corpo), oltretutto, non aveva permesso di contrattaccare, nella zona di Costa Raunza, per tentare di bloccare l’avanzata nemica. L’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito segnala ancora che “al momento del già previsto attacco”, (il servizio informazioni lo aveva dato per certo tra il 24 ed il 26 ottobre), il comandante del XXVII Corpo d’Armata, Gen. le Badoglio, “si trovava a Kosi, sede arretrata del Comando, … in una situazione di totale isolamento rispetto ai reparti dipendenti”. Tale circostanza appare ancor più grave ove si pensi che, prima d'allontanarsi, egli non aveva revocato la disposizione con cui s’era riservato di “impartire personalmente” l’ordine all’artiglieria del Corpo di aprire il fuoco di “contro preparazione”. Non solo quell’ordine non giunse mai ma Badoglio divenne “introvabile” per quasi tutto il 24 ottobre. I suoi inspiegabili e sconosciuti spostamenti, da un posto all’altro delle retrovie, resero infruttuoso ogni tentativo di collegarsi con lui e “solo a sera fu possibile rintracciare il Gen.le Badoglio”. Egli, fra l'altro, non poté fornire che solo notizie approssimate all'Ufficiale inviato dal Comando d’Armata alla sua ricerca “essendo parecchio disinformato” circa la reale situazione dei reparti dipendenti. Molti storici si sono chiesti perché Badoglio si fosse allontanato dal suo posto di comando alla vigilia del saputo attacco nemico e perché non diede all’artiglieria del Corpo l’ordine di aprire tempestivamente il fuoco di sbarramento contravvenendo, peraltro, alla precisa disposizione impartita in tal senso dal Comando Superiore. A tal proposito, risulta agli atti che le “potenti” ottocento bocche da fuoco del XXVII Corpo (quasi tutte finite in mano nemica) rimasero “inspiegabilmente e tragicamente mute” (come ebbe ad affermare il Primo Ministro V.E.Orlando) e, oltretutto, si trovarono impreparate per una ordinata manovra di ripiegamento. Quegli avvenimenti smentirono clamorosamente ciò che lo stesso Badoglio, nell’imminenza del saputo attacco, aveva detto ai suoi ufficiali,: “…io sono Badoglio, il vostro Comandante. State tranquilli, .. gli austriaci hanno chiesto aiuto ai tedeschi ma non ce la possono fare, ..io ho tante artiglierie che li stermino appena escono dalle loro trincee”. Anche a volere sorvolare su tali ilari e sfrontate spacconate, è lecito intravedere nel suo confuso e incoerente comportamento ben altro che la “casualità”. Mancanza di temperamento e di coraggio, incapacità di affrontare la situazione, sottovalutazione degli avversari? O, più semplicemente, paura di rimanere nelle zone ove da lì a poco si sarebbe abbattuta una gragnola di proiettili d’ogni calibro e ove esisteva il rischio di lasciarci la pelle o di essere fatti prigionieri? Badoglio ha portato con lui, nella tomba, il mistero dei reali motivi che lo indussero a trasferirsi d’urgenza a Kosi, sede arretrata del Comando del XXVII Corpo d’Armata da lui dipendente. Sta di fatto che, pur avendo a disposizione ingenti forze, in uomini, mezzi e artiglierie, non solo non seppe fare tesoro delle informazioni ricevute (poi puntualmente verificatesi) ma, anzi, facendo mancare ai comandi dipendenti tempestive direttive, determinò il collasso delle unità di prima linea. La 19° divisione, in particolare, dopo avere resistito sino al pomeriggio del 25, venne travolta e quasi annientata. Il suo eroico comandante, il Gen.le Villani - foto 14 -, preferì il suicidio al disonore della sconfitta. In qualsiasi altra Nazione i fatti citati sarebbero stati ritenuti più che sufficienti per porre Badoglio di fronte alle proprie responsabilità. In Italia no!

----------------------

Quei tragici avvenimenti, come detto, travolsero Cadorna, Capello e altri Generali, ma la Commissione d’inchiesta (presieduta dal massone Gen.le Caneva) non osò approfondire le pur palesi colpe di Badoglio, “certo il maggiore responsabile dell’accaduto – pur se non il solo”, come fa rilevare il Bertoldi, a pag. 11 del già citato testo. La Commissione d’inchiesta non lo interrogò neppure e ritenne che, “per evitare pericolose ripercussioni”, sarebbe stato prudente non formulare alcuna specifica accusa al Gen.le Badoglio. Egli, incredibile ma vero, non solo sfuggì ad ogni provvedimento inquisitorio ma venne confermato nell’incarico di Comandante del XXVII Corpo (che si stava riorganizzando, oltre il Piave) e, da li a qualche giorno, venne addirittura chiamato a ricoprire l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito. Sembra sia prevalso, ancora una volta, il parere di chi, più o meno palesemente, lo proteggeva. Re Vittorio, dopo l’incontro di Peschiera con i capi militari francesi e inglesi che subordinavano il proprio aiuto all’acquisizione di una posizione di supremazia nell’ambito di un comando unificato, aveva dovuto assumere “in proprio” la responsabilità delle operazioni e, nell’affidare il Comando dell’Esercito a Diaz - foto 16 -, sino ad allora sconosciuto generale di secondo livello, avrà ritenuto opportuno affiancargli un uomo di “sua conoscenza e fiducia”. ----------------------

RELAZIONE UFFICIALE del Ministero della DifesaSULLA GRANDE GUERRA

La relazione venne pubblicata dal Ministero della Difesa nel 1967, dopo ben cinquant’anni dal disastro di Caporetto e dopo che tutti i protagonisti della triste vicenda erano scomparsi. S’è potuto apprendere da essa che “alcune pagine dei verbali della Commissione d’inchiesta (tredici, per l’esattezza) contenenti dure critiche sull’operato di Badoglio, vennero fatte sparire”. S’è potuto anche sapere che tutto avvenne dietro esplicito “ordine” dell’allora Presidente del Consiglio V.E. Orlando. Esecutore materiale sembra sia stato un membro della stessa commissione, l’On.Raimondo (originario di San Remo e torinese d’adozione) a ciò indotto dal Sen. Giuseppe Paratore, suo “intimo amico”. Quest’ultimo, vedi caso scomparso proprio nel 1967, s’era sempre rifiutato di rilasciare una qualsivoglia “particolareggiata memoria sull’argomento”, per come più volte e da più parti richiesto. S'è venuto a sapere, ormai con il crisma dell'ufficialità, che la Commissione d’inchiesta adottò in tale frangente il suggerimento del Presidente Orlando di “non inimicarsi Badoglio, in considerazione dell’evidente danno (a livello istituzionale ?, …chissà !) che ne sarebbe derivato”. La Commissione sembrava rivolta più a nascondere la verità che a cercarla e a renderla nota. Perché i testimoni che avrebbero potuto giustificare l’operato di Capello non vennero neppure interrogati? Forse per il timore che potessero incolpare Badoglio? L’aspetto più sconcertante della sponsorizzata “resurrezione” di Badoglio sta nel fatto che, dopo essere state acclarate le sue responsabilità per la disfatta di Caporetto, nessuno dei Capi politici e militari provò seriamente a bloccare, o semplicemente ad ostacolare, la singolare carriera del futuro Maresciallo d'Italia. E' risaputo, inoltre, che coloro i quali, in tempi successivi ed anche al di fuori delle Istituzioni, vollero tentare di fare emergere la verità - foto 20 -, uscirono dalla mischia piuttosto malconci, come, ad esempio, avvenne al valoroso e integerrimo Gen.le Enrico Caviglia. Una volta attribuitogli l'incarico di Sottocapo di Stato Maggiore, forse perché stimolato dall’innato spirito di “protagonismo” ma sicuramente perché psicologicamente poco incline ad avvertire qualsivoglia problema di coscienza, è da dire che Badoglio assolse abbastanza proficuamente il nuovo compito e operò fattivamente per l'organizzazione della resistenza sul Piave - foto 7 - e, pur se parecchio in ritardo, per il successivo approntamento della macchina bellica da impiegare per l'ormai inderogabile controffensiva. Bloccate, almeno in parte, le torve ombre che su di lui gravavano dopo Caporetto e in relazione a queste ultime “benemerenze”, Badoglio, a meno di un anno dalla incontrovertibile incapacità di comando dimostrata sul Tolmino - foto 22 -, è addirittura promosso Generale d’Armata ed è proprio lui a ricevere l’incarico di controfirmare, a Villa Giusti, l’armistizio con l’Austria. Su tale scelta avrà presumibilmente influito più che il ruolo di Vice Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, la consolidata qualifica di “fedele rappresentante” della Monarchia, oltre che di “longa manus” del Sovrano. - foto 17 e 18 - ------------------

Il ripiegamento delle Unità coinvolte nella tragedia di Caporetto ebbe inizio il 26 ottobre. Il giorno prima era caduto il GLOBOCAK e dopo la perdita del MONTE MAGGIORE e di CIVIDALE (già sede del Comando della 2° Armata di Capello), le truppe italiane, in parte ordinatamente (XXIV Corpo di Caviglia e 3° Armata del Duca d’Aosta) e in parte in piena crisi di ripiegamento (XXVII Corpo di Badoglio e IV Corpo del Gen.le Cavaciocchi), affluirono sulla linea del TAGLIAMENTO - pur se il fiume era facilmente guadabile in parecchi punti - ove si sperava di riuscire ad approntare un primo valido tentativo di difesa, mirata più a ritardare l’avanzata nemica che a bloccarla. Il 3 novembre cade TARVISIO mentre il 7 un esiguo reparto dell’ ALPENKORPS tedesco, al comando di un certo ROMMEL - foto 15 - (proprio lui, la famosa “volpe del deserto” dell' "African Korp" del 1941-1942) giunge a LONGARONE, occupa il ponte e fa parecchi prigionieri. Il 4 novembre la linea del Tagliamento è abbandonata e si ripiega sul fiume LIVENZA, per poi retrocedere, il 9/11, sul PIAVE. Sulla riva occidentale del fiume trovano riparo le divisioni che erano riuscite a sottrarsi all’incalzante offensiva austro tedesca, dilagata nel vasto territorio che da GORIZIA e dall’ISONZO s’estende sino al Piave e all’altopiano di Asiago. Come conseguenza del disastro di Caporetto si persero circa 300/mila uomini, 3200 cannoni - foto 12 -, 2/3 delle bombarde e 1/3 delle mitragliatrici e armi leggere, oltre ad ingenti quantitativi di materiali vari e di casermaggio. Gli sbandati assommarono a circa 400/mila - foto 6 e 13 -, fra cui i resti del XXVII Corpo di Badoglio avviati a Piacenza ove, secondo le direttive, si sarebbe dovuto procedere a ricostituire l’organico dei vari reparti. Chi mai avrebbe potuto pensare ad una disfatta tanto pesante ? Ben faticosamente si riuscì a consolidare il fronte su una linea di difesa che a nord scendeva dallo STELVIO al TONALE e all’ADAMELLO, toccando la punta estrema del LAGO DI GARDA per poi giungere sino a PASUBIO, ad ASIAGO e al massiccio del MONTE GRAPPA. Quest’ultimo divenne la cerniera dello schieramento difensivo che, lungo l’ansa del PIAVE, proseguiva lungo il corso del fiume sino a SAN DONA’ e al mare, appena a pochi chilometri da VENEZIA. La sconfitta fu pesante (qualcuno l’ ha definita “una apocalittica disfatta”) e portò gravi conseguenze militari e politiche. Gli Alleati franco britannici si dichiararono disponibili a fornirci aiuto ma, approfittando dell’allontanamento di Cadorna, cercarono d’ottenere che il comando supremo passasse alle loro dipendenze o, in alternativa, a generali “più malleabili e sottomessi”. Dopo il citato incontro di Peschiera, come già detto, DIAZ fu nominato Capo di Stato Maggiore e venne affiancato da BADOGLIO e GIARDINO come Sottocapi di Stato Maggiore.

--------------------

L’esigenza d’approntare una valida difesa sulla linea “Stelvio, Monte Grappa, fiume Piave” divenne predominante e si riuscì nello scopo attraverso la pronta riorganizzazione dei reparti e con un immane sforzo logistico. La battaglia difensiva divampò particolarmente nella zona del Monte Grappa. Se quel naturale baluardo fosse caduto in mano nemica avrebbe quasi certamente prodotto lo sfaldamento di tutto il fronte poiché le forze austro tedesche sarebbero dilagate alle spalle delle truppe italiane attestate lungo il corso del Piave. La dura e sanguinosa lotta si protrasse sino al 26 dicembre e gli austro tedeschi non riuscirono a passare. Ciò rappresentò una sostanziale fase di ripresa per le sorti delle armi italiane e fu un successo postumo di Cadorna che aveva ideato il piano di difesa sulla linea del Piave - Monte Grappa. Ci si poté avvalere di una lunga serie di fortilizi e gallerie costruiti e scavati nel fianco della Montagna, capaci di resistere ai micidiali cannoneggiamenti nemici. DIAZ non modificò menomamente detto piano e lo attuò in pieno. Anche a volere, non ne avrebbe avuto il tempo. A fronte delle residue e rabberciate 35 divisioni italiane, con una forza di circa 500/mila uomini con solo 3000 bocche da fuoco e 100 aerei, si trovavano 55 divisioni austro - tedesche - ungariche con un milione di uomini, 4500 cannoni e 550 aerei. Il 10 novembre il gruppo di armate del Gen.le CONRAD sferrò l’attacco sull’altopiano di Asiago e in zona Bassano, mentre il 12 il Maresciallo BOROEVIC attaccò sulla linea Montello - Brenta e il 15 VON BELOW lanciò l’offensiva sul GRAPPA. La resistenza italiana fu superiore ad ogni aspettativa e sorprese tutti: gli austro tedeschi che furono bloccati e respinti quasi ovunque mentre i contingenti degli Alleati franco britannici, convinti che gli italiani non potessero farcela, se ne stavano furbescamente a guardare dietro il Mincio, evitando di prendere parte ai combattimenti. I durissimi scontri, con attacchi e contrattacchi, si protrassero sino al 26 novembre senza che le difese italiane fossero sostanzialmente scardinate e, a tal punto, VON BELOW decise di sospendere momentaneamente l’offensiva. L’attacco fu ripreso il 4 dicembre pur se, anche stavolta, con risultati di scarsa rilevanza. Il 26 dicembre le operazioni offensive, iniziate a Caporetto il 24 ottobre, si esaurirono per la forte e sorprendente resistenza italiana. La sostanziale tregua venne rotta il 29/12 da alcune azioni controffensive sul MONTE TOMBA ma, nel complesso e da ambo le parti, si tornò alla snervante tattica della guerra di posizione e di trincea.

----------------------

Quel cruento periodo di guerra, vide anche le intrepide azioni dei MAS di RIZZO, DENTICE di FRASSO, COSTANZO CIANO e BELARDINELLI. Furono gravemente danneggiate le corazzate WIEN e BUDAPEST spintesi sin sotto costa, nella zona della foce del Piave e della laguna veneta, per bombardare dal mare gli approntamenti difensivi italiani. Per la cronaca la corazzata WIEN fu successivamente affondata dallo stesso RIZZO (nativo di MILAZZO - ME)) dentro il porto di TRIESTE.

-----------------------

Parallelamente alla lotta armata non fu meno impegnativa la lotta sul fronte della diplomazia. Si pensava già alla sistemazione territoriale del dopo guerra, ai nuovi confini, alle annessioni e, a tal proposito, le contrastanti vedute erano una continua fonte di dissidi. Nel gennaio 1918 LIOYD GEORGE ebbe ad affermare che riconosceva legittime le richieste di annettere all’Italia i territori ove prevalentemente si parlava la madre lingua (le cosiddette “terre redente”) mentre il presidente americano WILSON aveva tirato fuori dal cilindro dello “zio Sam” i famosi “14 punti “. Egli enunciò, con arroganza e parecchia improvvisazione, taluni “principi” subito palesatisi in netto contrasto con le vedute degli Alleati europei. Principi che, molto genericamente, asserivano che le revisioni delle frontiere dovevano avvenire in base a linee di “facile riconoscibilità di nazionalità”, che la “libertà di navigazione” avrebbe dovuto escludere qualsivoglia “predominio dei mari”, che i popoli avrebbero potuto fare ricorso alla “autodeterminazione”, ecc. ecc. Tutte cose teoricamente accettabili ma che, in quel momento storico, erano praticamente irrealizzabili tenuto conto della situazione di predominio politico, a livello mondiale, di Inghilterra e Francia, oltre che delle complicate realtà geopolitiche e socio culturali di parecchi dei popoli chiamati in causa. Particolarmente il punto “9” (“facile riconoscibilità della nazionalità”) contrastava con quanto antecedentemente convenuto in sede di stipula del “PATTO DI LONDRA” (fra Inghilterra, Francia e Italia) che implicitamente riconosceva all’Italia l’assegnazione dei territori di Trento, Bolzano, Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia, oltre che particolari vantaggi in Asia Minore e nei territori coloniali tedeschi. La “dottrina WILSON”, invece, faceva correre all’Italia il rischio di pagare il costo di una eventuale pace separata con l’Austria prima che le terre redente fossero effettivamente liberate. Un fatto analogo era avvenuto nel 1859 con Napoleone III. Sostanzialmente, i “14 punti” di Wilson finirono col seminare discordia fra gli Alleati e suscitarono la disapprovazione del Consiglio Superiore di Difesa. Sono a tutti note le disastrose conseguenze della disattenta e poco lungimirante politica americana al tavolo della Pace di Versailles.

---------------------

Sul fronte italiano trascorsero alcuni mesi di quasi inattività bellica e ciò indusse il Maresciallo FOCH, il 7 maggio del 1918, ad invitare DIAZ, pur se parecchio impropriamente, a “manifestare una chiara volontà offensiva”. Anche fra le gerarchie militari e politiche italiane serpeggia il malcontento e molti giunsero a pensare che “il confronto fra i nuovi capi militari e i vecchi era a vantaggio di questi ultimi, fino a farne dimenticare gli errori”. DIAZ rispose a FOCH che sarebbe “desiderabile” rimanere sulla difensiva e che in ogni caso un attacco italiano avrebbe potuto essere realizzato solo in concomitanza con una offensiva franco inglese in Francia. E’ da notare, per inciso, quanto il linguaggio di Diaz fosse riconducibile al “pensiero”di Badoglio, oltre che al suo innato temperamento dilatorio. Anche il Consiglio di Guerra, del quale faceva parte il Re e il Presidente del Consiglio Orlando, s’era espresso per la “difensiva” senza tenere conto di quanto tale atteggiamento temporeggiante avrebbe potuto successivamente influire sulle trattative post belliche. I rapporti divennero ancor più tesi proprio nel momento in cui (13 giugno) gli austriaci decisero di scatenare una nuova offensiva, nel tentativo di oltrepassare il Piave per dilagare nella pianura padana e costringere l’odiata Italia alla resa. S’accese quella che verrà chiamata “la Battaglia del solstizio” e che gli austriaci avevano denominato “piano RADETZKY”. L’11 Armata austriaca (Gen. CONRAD) si mosse sull’altopiano di Asiago e sul Grappa, contro la 6° e 4° armata, puntando su Vicenza e Castelfranco nella speranza di riuscire a sfondare e prendere alle spalle lo schieramento difensivo italiano sul Piave. La 10° Armata austriaca dell’Arciduca Giuseppe attaccò nella zona del Tonale, pur se, più che altro, trattavasi di una azione diversiva. La 5° e 6° Armate del Maresciallo BOROEVIC sferrano, il 15 giugno, l’offensiva dal Montello al Mare contro l’8° - 9° e 3° armate italiane. Gli attacchi furono preceduti da un forte tiro d'artiglieria cui gli italiani risposero, in taluni casi anticipandolo, con un altrettanto duro fuoco di contro preparazione. Alle ore 7 le fanterie mossero all’attacco ma solo in pochi punti riuscirono a penetrare nelle linee italiane. I contrattacchi italiani furono efficaci e chiusero le falle. Particolarmente nella zona del Monte Grappa (tenuta dalla 4° armata del Gen. GIARDINO) la lotta si fece accanita, con esito alterno e parecchi colli passano più volte di mano. Il saliente di MONFENERA fu teatro della strenua difesa italiana. Sul Montello, invece, si corse il rischio di una profonda penetrazione che avrebbe potuto portare all’accerchiamento di alcune divisioni della 4° Armata. Gli austriaci erano riusciti ad oltrepassare il Piave a PONTE PRIULA e la stessa cosa era avvenuta più a sud a FAGARE’ e SAN DONA’ DEL PIAVE, minacciando MONTEBELLUNA e TREVISO. Fu l’ardimento e lo spirito combattivo di singoli reparti, guidati da coraggiosi Ufficiali subalterni, a riuscire a spezzettare, con violenti contrattacchi, l’offensiva austriaca, bloccandone, di fatto, lo slancio. Quattro giorni di dura lotta, i tiri d’artiglieria concentrati su ponti e passerelle, le mitragliatrici che continuano a crivellare di colpi il nemico, fecero si che gli austriaci da “cacciatori" divenissero "selvaggina”. Il fiume in piena aiutò parecchio gli italiani creando notevoli difficoltà per l’attraversamento. Il 20 giugno l’attacco s’esaurì e il 22 notte gli austriaci ripiegarono sulla riva sinistra del Piave. I Reparti di prima linea avevano “offerto” al Comando Supremo un prezioso successo ma esso, impreparato e attendista, non fu in grado di sfruttarlo. La visione strategica di DIAZ e BADOGLIO (GIARDINO era al comando della 4° Armata), basata sulla “difesa”, fece perdere un’occasione d’oro. Non era stato predisposto alcun piano per l'eventualità di potere scattare all’inseguimento del nemico, prima che potesse riorganizzarsi. Una analoga inadempienza del Comando Supremo, nel 1916, aveva imposto a Capello, vittoriosamente attestatosi al di là dell’Isonzo, di fermarsi appena dopo Gorizia. Il comportamento dell’Alto Comando è inspiegabile pur tenendo conto del temperamento caratteriale di BADOGLIO che riusciva a trasmettere, a chi gli stava accanto, la tendenza a mai osare e quindi alla rinuncia. Era prevalso, in effetti, il pensiero del “non farsi illusioni”, in gran parte basato sulla sopravalutazione delle forze avversarie. Questa linea di pensiero si protrasse sino ai primi di ottobre e fece profilare il pericolo che gli Alleati giungessero alla pace separata con l’Austria prima che si potessero riconquistare i territori perduti un anno prima (Caporetto), oltretutto mettendo a repentaglio quanto concordato col Patto di Londra. Per più di venti anni queste considerazioni sono state tenute nascoste agli Italiani e si solo accennato al fatto che esse furono causa delle difficoltà insorte a Versailles, al tavolo della Pace. Il tutto, altresì, creò le condizioni perché poi si diffondesse la convinzione della “Vittoria mutilata”. Il vittorioso esito della “battaglia di solstizio” fu, in definitiva, opera più del valore delle divisioni di prima linea che tennero il fronte e respinsero il nemico, che della capacità decisionale del Comando Supremo. Mancò, a quest'ultimo, la capacità di valutare prontamente le favorevoli circostanze determinatesi, oltre che la spinta di una forte e coraggiosa iniziativa. Gli austriaci ebbero 125.000 morti e feriti oltre a 25.000 prigionieri. Le perdite italiane ammontarono a circa 85.000 uomini. La vittoria sul Piave influì anche sull’andamento dell’offensiva tedesca in Francia. Il Gen.le tedesco LUDENDORFF scrisse che “vedemmo allontanarsi fra le brume del Piave quella vittoria che eravamo già certi di cogliere sul fronte di Francia”.

Date da ricordare:

* Il 10 giugno RIZZO con il suo MAS affonda, a PREMUDA, la corazzata austriaca “Santo Stefano”. * Il 21 giugno, nel cielo del Montello, muore BARACCA mentre mitraglia da bassa quota la fanteria austriaca attorno all’Abbazia di NEVERSA. L’aviazione italiana aveva conquistato il dominio del cielo e aiutò parecchio le forze di terra. A fronte di sole 9 perdite vennero abbattuti 107 aerei avversari. * Il 9 agosto sette aerei italiani volano su Vienna facendo cadere una pioggia di manifestini. Il “raid” era stato organizzato da Gabriele D’Annunzio che volle anche parteciparvi. * Il 31 ottobre avviene il forzamento della base di POLA e viene affondata, da ROSSETTI e PAOLUCCI, la corazzata “VIRIBUS UNITIS”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VITTORIO VENETO

Dopo le polemiche fra FOCH e DIAZ e dopo la "battaglia del solstizio", subentrò un ulteriore periodo di inattività. Sembrava che il Comando Supremo fosse ancora bloccato dalla psicosi di Caporetto (la non tanto recondita "ossessione" di Badoglio?) e si temeva una nuova offensiva austriaca. Erano timori infondati e poco realistici. L’Austria, infatti, era convinta di non avere più energie sufficienti per continuare la guerra e, quindi, non disponeva più della capacità di predisporre una ulteriore offensiva. Tuttavia, pur di non ammettere di essere stata battuta sul campo dall’Italia, era disposta a tutto e, sottobanco, trattava per una pace separata, anche attraverso la mediazione del Vaticano, ed era addirittura disposta a cedere la sovranità sulle "terre irredente". Frattanto la Russia di Lenin aveva reso pubblici gli accordi segreti contenuti nel PATTO DI LONDRA e il fatto aveva innervosito parecchio WILSON che dimostrava aperta avversione per le rivendicazioni italiane sull’Istria, Fiume e la Dalmazia, pur se già concordate a Londra. A tal proposito, andava dicendo che, a suo giudizio, “valeva più un croato o uno sloveno che mille italiani”. Per finalità elettoralistiche Wilson asserì inoltre che l’America era scesa in guerra senza essere a conoscenza dell’esistenza del Patto di Londra, cosa fieramente smentita dal Premier inglese.

------------------

Era necessario, a tal punto, fare uscire dal letargo le Armate italiane e far comprendere al Comando Supremo di DIAZ e BADOGLIO che non era più ammissibile ritardare ulteriormente l'azione offensiva senza correre il rischio di perdere il treno della Pace e senza compromettere il raggiungimento di quegli obiettivi per cui erano già morti centinaia di migliaia di soldati. Il Comando Supremo sosteneva, a sua discolpa, che una “massiccia preparazione” non sarebbe sfuggita al nemico, specie in quei settori in cui il “terreno non si prestava a risultati apprezzabili” (sembra proprio il linguaggio di Badoglio), e quindi era sconsigliabile una offensiva su vasta scala. Era diffusa convinzione, oltretutto, che l’evolversi della situazione politica internazionale non avrebbe imposto alcuna azione offensiva prima della fine dell’anno. Il settore più propizio per eventuali operazioni di tal natura era il settore che dall’ansa del Piave scendeva sino al mare. Sarebbe stato necessario però attraversare in forze il fiume per puntare verso Feltre e cercare di porre in crisi la 11° Armata austriaca che si trovava fra il Monte Grappa e l’altopiano di Asiago. Fra una proposta e l’altra e fra un diniego e l’altro, solo a fine settembre si venne fuori da quell'incredibile stato di assoluto immobilismo. Ove si fosse continuato a temporeggiare, non era da escludere che la Pace avrebbe trovato l’Esercito Italiano ancora arroccato sul Piave, sulla difensiva. L’Italia rischiava, conseguentemente, di essere politicamente declassata, fra i vincitori, ad un ruolo secondario. Il Comando Supremo, da giugno in poi, aveva perso parecchio tempo prezioso e ci si trovava ora, in ottobre, a fronteggiare anche le avverse condizioni atmosferiche. Infatti, quando alfine Orlando rompe gli indugi e ordina perentoriamente di passare all’offensiva, controbattendo le forti resistenze dei Generali e di qualche Ministro (NITTI), si dovette ancora ritardare l’inizio delle operazioni dal 16 al 24 ottobre. A Roma si pregava perché spuntasse il sole e si facevano voti affinché, frattanto, non giungessero i plenipotenziari austriaci a chiedere l’armistizio. L’Imperatore austriaco, volendo umiliare l’Italia per non essere riuscita a conquistare sul campo le terre irredente, s’era, come detto, rivolto al Papa BENEDETTO XV affinché intercedesse per evitare l’attacco italiano in cambio di consistenti cessioni territoriali. E' pensabile che, ove tale richiesta fosse stata rivolta direttamente al Governo Italiano piuttosto che al Papa, parecchio probabilmente, pur andando incontro ad una ovvia e poco giustificabile figuraccia, avrebbe ottenuto un positivo riscontro.

-----------------------

In quel momento le forze contrapposte erano le seguenti.

AUSTRIACI:

Un totale di sessanta divisioni così suddivise: Gruppo TIROLO - BRENTA - Arciduca Giuseppe - 10° e 11° Armate Gruppo BELLUNO - Maresciallo VON GOGLIA Gruppo ISONZO - Maresciallo BOROEVIC - Armate 6° e 5° 3 Gruppi di riserva.

ITALIANI :

7° Armata - Gen. TASSONI – zona Garda Stelvio - 4 Divisioni 1° Armata - Gen. PECORI GIRALDI – zona Astico – 5 Divisioni 6° Armata - Gen. MONTUORI – zona Brenta – 6 Divisioni 4° Armata - Gen. GIARDINO – zona Monte Grappa – 9 Divisioni 12°Armata - Gen. GRAZIANI – zona Tomba Cornuta – 4 divisioni 8° Armata - Gen. CAVIGLIA–zona Montello – Priula – 15 Divisioni 10°Armata - Gen. LORD CAVAN – zona Ponte Piave – 4 Divisioni 3° Armata - EMANUELE FILIBERTO DUCA D’AOSTA – 4 Divisioni zona San Donà del Piave – 9° Armata - Gen. MANTONE (di riserva) - 6 Divisioni Corpo di Cavalleria – CONTE DI TORINO - 4 Divisioni

Il tutto per un totale di 61 Divisioni.

--------------------

L’azione di sfondamento sul Piave (zona Priula) fu affidata alla 8° Armata del Gen. Caviglia. La piena del fiume scompaginò i ponti di barche e mise in crisi i reparti ma Caviglia, con un intelligente stratagemma e con inflessibile determinazione, riesce a far passare ugualmente il XXV Corpo sui ponti della vicina 10°Armata costituendo, così, la testa di ponte che gli permetterà di avanzare e di puntare su SUSEGANA. Il 26 e 27 ottobre anche la 60° Divisione passa il Piave a SERNAGLIA. Il 28 l’Imperatore Carlo d’Austria fa sapere a Wilson di essere disposto ad accettare tutte le sue condizioni per l’armistizio ma, imperterrito, continua a non rivolgersi direttamente agli italiani, lasciando tale compito al Gen. WEBER. Il 30 ottobre Caviglia occupa VITTORIO VENETO. Il 31 ottobre gli Austriaci cedono anche sul Monte Grappa e Giardino entra a Feltre. Nello stesso giorno Caviglia occupa Ponte delle Alpi mentre la delegazione austriaca giunge ad Abano per l’inizio delle trattative. Il 1° novembre Caviglia raggiunge Belluno e la 4° Armata risale la VALSUGANA tagliando la ritirata alle truppe austriache dell’Altopiano di ASIAGO. La 10° Armata occupa LIVENZA e la 4° Armata, attraverso la Val di Non giunge a RIVA, a ROVERETO e poi a TRENTO. Il 3 novembre vengono occupate BOLZANO, CEMBRA e PRIMIERO. Lo stesso giorno i Bersaglieri sbarcano a TRIESTE. Il 3/11 alle ore 18 viene firmato l’armistizio di Villa Giusti che entrerà in vigore alle 15 del 4 NOVEMBRE 1918

Alle ore 12 del 4 novembre viene diramato il “BOLLETINO DELLA VITTORIA” :

……..” I RESTI DI QUELLO CHE FU UNO DEI PIU ’ POTENTI ESERCITI DEL MONDO RISALGONO IN DISORDINE E SENZA SPERANZA LE VALLI CHE AVEVANO DISCESO CON ORGOGLIOSA SICUREZZA”

Il giorno 11 novembre anche la Germania si arrende e alle ore 11 il trombettiere francese SELLIER può scandire le note del “CESSATE IL FUOCO”.

I soldati escono dalle trincee, s'abbracciano e non sono pochi i casi di gioiosa e spontanea fraternizzazione con i commilitoni nemici.

Il Gen. LUDENDORFF scrive: “ ..nell’ottobre 1918, ancora una volta, sul fronte italiano rintronò il colpo mortale. A Vittorio Veneto l’Austria non aveva perduto una battaglia, ma aveva perduto la guerra e se stessa, trascinando anche la Germania nella propria rovina…..”

---------------------

VERSAILLES

Il 18 gennaio 1919 viene convocata a Parigi la CONFERENZA della PACE cui partecipano le caleidoscopiche rappresentanze di quasi tutte le Nazioni del Mondo, anche di quelle che non avevano partecipato a nessuna sorta di operazioni belliche.

L’Italia incontra, come prevedibile, non poche difficoltà nel far valere le proprie ragioni rispetto agli accordi stipulati con FRANCIA, INGHILTERRA E RUSSIA in sede di PATTO DI LONDRA.

Il comportamento sleale di Wilson mette a disagio la nostra delegazione che abbandona il tavolo delle trattative. Gli inglesi fanno sapere che se l’Italia non tornerà sui suoi passi il trattato di Londra verrà dichiarato decaduto.

La Delegazione torna al tavolo delle trattative e firma ma, impuntandosi sulla definizione dei confini orientali, non pone attenzione sui risvolti economici del Trattato di Versailles, non avanza alcuna concreta richiesta in materia di colonie e rinuncia ad ogni pretesa in Asia Minore. Nasce così “LA PACE MUTILATA”. In definitiva l’Italia dovrà accontentarsi dei confini al displuviale delle Alpi, dell’Alto Adige, dell’Istria e di Zara. Fiume è “internazionalizzata” e la Dalmazia viene “neutralizzata” . Ci volle l’azione di forza di D’Annunzio, perché Fiume fosse dichiarata italiana.

-------- Il Trattato di Pace sarà rocambolescamente sottoscritto dalla Germania il 28 maggio 1919 e solo il 10 settembre verrà ratificato dall’Austria. ---------

In merito alle funeste decisioni assunte a VERSAILLES, BENEDETTO CROCE ebbe a scrivere: “…coloro che sedevano attorno al Tavolo della Pace erano uomini che si abbandonarono alla corrente degli odi e delle cupidigie sfrenate; …peggio che a Brest-Litowsk e a Bucarest, quelli dell’INTESA, poi che la guerra fu vinta, invece di levarsi a più alta sfera, ricambiarono i vinti col trattato di Versailles: dove la coscienza umana fu dolorosamente offesa dallo spettacolo dei vincitori che traevano al loro tribunale anche l’eroico avversario, grondante di sangue di cento battaglie e si ergevano sopra di lui giudici di moralità ed esecutori di giustizia , e lo costringevano ad ammettere la sua colpa, così colpevoli a loro volta, se pure di colpa si vuole parlare, e non piuttosto, come a noi sembra, di un comune errore, che chiedeva comune espiazione. La guerra mancò ad ogni promessa”

23 maggio 2013 A. Lucchese

****************** ALTRE NOTIZIE E PARTICOLARI. Il sistema difensivo del Monte GRAPPA era una sorta di fortezza in caverna, un autentico capolavoro di ingegneria militare. L’opera, voluta allora da Cadorna, prima dell’entrata in guerra dell’Italia contro gli Imperi Centrali, ancora oggi, visitandola, lascia stupefatti per tanta bravura, specie considerando il tipico ambiente di alta montagna e l’epoca in cui essa fu realizzata. Lo sviluppo della galleria principale, spina dorsale delle fortificazioni, era di circa 1500 metri, mentre lo sviluppo complessivo dei vari condotti collaterali, principali e secondari, arrivava a tre volte tanto; ciò fornisce l’idea di quanto fossero estese le varie diramazioni che sfociavano, alla fine, in appostamenti per artiglierie, in piazzole protette per mitragliatrici e in strategici posti di osservazione. Le batterie incavernate erano 23, di cui 6 di artiglierie da “105”, 10 da “75” da campagna, 7 da “65” da montagna. Le batterie esterne, di cui due di cannoni da campagna, erano ubicate in siti adiacenti. Una, da montagna, era appostata su un costone a nord - est della Cima. Le batterie erano in totale 26. La fortezza, ben funzionale e bene attrezzata, si prestava inoltre, senza intaccare le difese, all’approntamento di azioni offensive o controffensive mediante l’utilizzo dei vari sottopassaggi in galleria che, ben dissimulati, sboccavano al di là dei reticolati; ciò premuniva le truppe d'attacco dall’eventuale immediata reazione nemica. Attraverso gallerie o pozzi, i vari settori della fortezza erano in comunicazione con le difese esterne e con la rete di camminamenti. Considerato che la sezione media delle gallerie era di due metri di altezza per 1,50 di larghezza, si può ben apprezzare la fatica per il lavoro di scavo, quanto per l’indispensabile rivestimento delle pareti. Tenuto conto delle molte aperture e comunicazioni esterne, si ha subito l’idea dell’importanza della difesa contro i gas e della necessaria ventilazione artificiale, specie quando la truppa era ammassata nella fortezza in attesa di muoversi per azioni all'esterno. Contro i gas era stata predisposta la chiusura di tutte le aperture con triplici tende antigas e la compartimentazione stagna dell'interno; l'aria era fornita da ventilatori che l'attingevano all'esterno e la filtravano prima di introdurla nella galleria. Per l’approvvigionamento, esistevano magazzini di viveri e di munizioni scavati in roccia; per l'acqua, in particolare, vi era un grande serbatoio di 110.000 litri che entrava in funzione in caso di rottura delle condutture di normale distribuzione; un altro più grande serbatoio era già in costruzione ma non pote’ essere ultimato prima dell’inizio delle ostilità. BATTAGLIA DIFENSIVA del GIUGNO 1918. Si dice che solo per accondiscendere alle pressioni del Generale CONRAD (sostenitore della guerra sulle vette) e del Generale BOROEVIC (sostenitore della guerra lungo le valli), il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Austro Ungarico, Generale ARZ, dopo l’insuccesso della prima battaglia del Piave, abbia deciso, il 15 giugno 1918, di lanciare una ulteriore offensiva contro l'Esercito Italiano, sia sul PIAVE che sul GRAPPA. Egli così commentò la propria decisione: "Mi riprometto lo sfacelo militare dell'Italia". Su molti elmetti austriaci apparve la scritta: 'NACH MAILAND' (a Milano). Sul Piave, gli attaccanti riuscirono ad infiltrarsi sul Montello e sul Grappa superando per un paio di chilometri le difese attorno alla Chiesetta di San Giovanni, sui Colli Alti sul versante ovest del massiccio. L'attacco si esaurì ben presto, non tanto per mancanza di spirito combattivo degli Austro-Ungarici quanto per la mancanza di adeguate riserve di uomini, di munizioni e vettovaglie. Nei primi mesi del 1918, infatti, a causa della carestia che imperversava in gran parte dei territori sotto controllo austriaco, il soldato dei reparti di prima linea aveva una razione di cibo giornaliera di 280 grammi di farinacei e una assegnazione settimanale di 200 grammi di carne. Il soldato italiano di prima linea, invece, poteva contare giornalmente su 750 grammi di pane e 250 grammi di altri alimenti, fra cui la carne. Ciò era dovuto al fatto che gli aiuti Americani cominciavano a giungere regolarmente anche sul fronte italiano. Il Generale ARZ, altresì, commise l'errore di frazionare lo sforzo bellico su due obiettivi diversi, il PIAVE e il GRAPPA, indebolendo, così, la spinta offensiva delle truppe. Il 24 giugno gli Austro Ungarici dovettero ripiegare sulla sponda sinistra del Piave. HINDENBURG (Capo dell'Esercito Tedesco) commentò: "Il disastro del nostro alleato è la maggiore delle disgrazie anche per noi; … da questo momento la Monarchia Danubiana cessa d'essere un pericolo per l'Italia". A seguito della “battaglia del solstizio”, lo scenario politico e militare cambiò ma solo a settembre, come già detto, si profilò l’idea di un attacco offensivo italiano. Oltretutto, s’iniziavano ad avvertire precisi segnali dell’imminente crollo dell’Impero austro- ungarico, sia a seguito dell’azione dei movimenti nazionalisti e sia per il peso della fame e della miseria prodotti da quasi cinque anni di guerra. Se la stessa decisione italiana fosse maturata in giugno-luglio, la vittoriosa difesa Italiana sul Piave e sul Grappa avrebbe avuto un peso parecchio rilevante nelle trattative di pace. Sul Grappa, il Generale GIARDINO dovette in brevissimo tempo cambiare la disposizione della sua 4° Armata da difensiva ad offensiva. Fu un'operazione difficilissima in quell’ambiente montagnoso (il tragico esempio di Caporetto era ben presente), specie perché, in quel periodo dell'anno, sul Grappa era ormai inverno. Fra l’altro, per le forti divergenze politiche e militari, il Governo non riusciva ancora a concordare con il Comando Supremo una data certa per l’inizio dell'attacco. La TERZA BATTAGLIA del PIAVE (o di VITTORIO VENETO che dir si voglia) iniziò il 24 ottobre e l’offensiva fu portata avanti per circa sei giorni, assumendo subito le caratteristiche di una vera e propria avanzata travolgente. Il compito assegnato a Giardino nel settore del Grappa fu di grande utilità per il raggiungimento dello scopo. Lo sforzo delle sue valorose divisioni fu sostanziale dal punto di vista tattico e strategico pur se dovettero battersi contro le ancor solide forze austriache che si difesero vigorosamente fino al successo della manovra della VIII Armata di Caviglia e della III Armata di Emanuele Filiberto Duca d’Aosta. L'ARMATA del GRAPPA si sacrificò ancora una volta e il suo contributo di sangue fu parecchio pesante:

E’ opportuno riportare ciò che scrisse il Generale GIARDINO nelle sue “memorie”: " Totale delle armate 8a, 10a e 12a, italiani e alleati, perdite 12.326 dei quali 517 ufficiali. Allora il paragone sarebbe che le 9 Divisioni Italiane del Grappa hanno perduto, in media, 2712 uomini (ufficiali e truppa) ciascuna, mentre le 22 Divisioni Italiane ed alleate sul Piave hanno perduto, in media, 560 (Ufficiali e truppa) ciascuna." …. "Più importante è che le cifre documentino come quella riscossa, che si volle dire “riscossa interalleata” sul fronte italiano, sia stata pagata col sangue di 1374 Ufficiali Italiani in confronto di 91 Ufficiali alleati, e col sangue di 35.124 uomini di truppa italiani in confronto di 2337 uomini di truppa alleati: e cioè con il 93,8 per cento di ufficiali italiani e con il 93,3 per cento di truppa italiana".

Foto e immagini

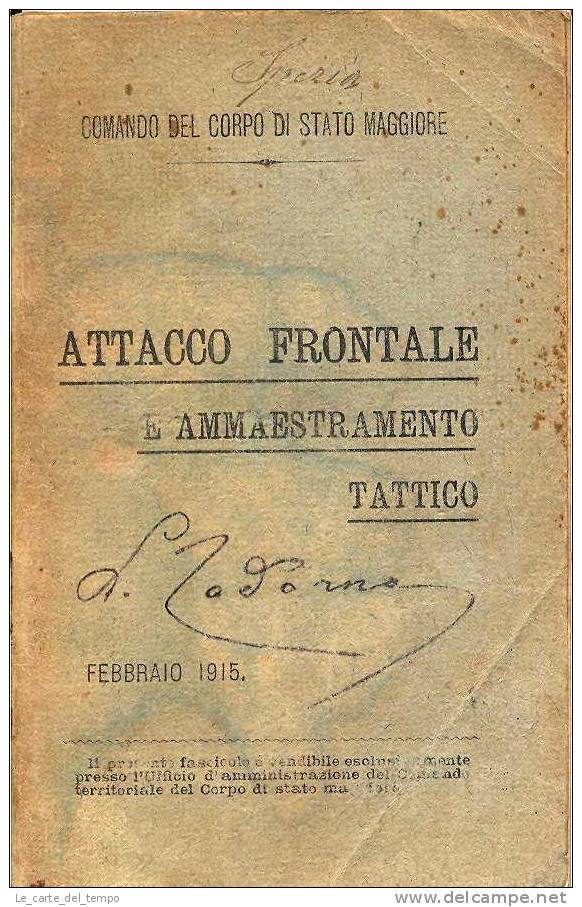

Fante 1-Cadorna 2-Capello e Badoglio 3 - Capello

4-Pietro Badoglio 5- Cadorna Pubblicazione 6- Soldati Sbandati

7 - DIAZ e Badoglio 8 - vita di trincea 9 -Truppe in ritirata

10 - vita di trincea 11- vita di trincea 12- ARTIGLIERIE abbandonate

13- Ripiegamento dopo Caporetto 14 - Gen. Villani 15 - Rommel

16 - DIAZ 17 - Badoglio - DIAZ - Vitt.Em.III 18 - DIAZ- Vitt.Em.III - Badoglio

19 - CAVIGLIA 20 - Caviglia - L'Anti Badoglio 21 - VOLZANA

22 - TOLMINO

|

|